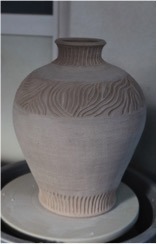

今回加賀さんに窯場訪問を、お願いした大きな理由は、北海道陶芸作家協会で行われているチャリティーバザールに出展している作品が、どうしてたくさん売れるのか、作品作りの中から見つけたいと思ったからでした。 札幌市旭が丘地区の住宅街にある加賀さん宅の教室に入って真っ先に目に入ったのは、ろくろの上にのっている壺でした。「陶芸作家協会展に出す壺なんだよね。」 札幌市旭が丘地区の住宅街にある加賀さん宅の教室に入って真っ先に目に入ったのは、ろくろの上にのっている壺でした。「陶芸作家協会展に出す壺なんだよね。」実に加賀さんらしい作品で、整った形に見事な彫りの入った作品でした。作品のすべてに彫りが入るのではなく、首・肩・底にバランスよく彫刻されています。図案があり、その図案を作品に映し、彫り込みを入れる時と、位置だけ決めて気の向くままに思い切って彫っていくときがあるとのこと。この作品は後者の方法で彫ったそうですが、何日にも分けて彫りを入れたり、場所によっては削りのかきべら、カンナをいろいろ取り替えたり、削り面の修正をしたり、何度も何度も手を加え、完成したそうです。 思い切って大胆に削ることによって勢いと、流れの中に調和のとれた作品なるとお話ししてくださいましたが、その思いり大胆にが、私にとっては一番難しいことと思われました。3月までには、これにどのような釉薬がかかり作品が仕上がるのか心待ちにしたいと思っています。 たくさんの図案集や鎌倉彫の図案なども見せていただきました。たくさんの図案を見ながら、自分の作りたい作品・出来上がり作品を考えながら、楽しむことと遊び心で、作陶意欲が膨らんでくるそうです。  加賀さんにいろいろお話を聞いている中で、「お客さんにとって大きな魅力は、使い勝手の良い器。」だとつくづく実感いたしました。 加賀さんにいろいろお話を聞いている中で、「お客さんにとって大きな魅力は、使い勝手の良い器。」だとつくづく実感いたしました。主婦感覚で大きさ、高さ、持ちやすさなど使いやすさを追求しているからなのだと思いました。高台は3回に分けて削り、作品の厚さの均等化、重さ、安定感などよく考え吟味して削ったり、実際に使ってみて、中に入るお料理と器の大きさ・釉薬の工夫をしたり、日々研鑽の賜物と感じました。  陶芸を楽しみ、自己を高めながら、人生を豊かに生きることを目指している。(北海道陶芸作家協会・ホームページ・作陶の思いより)というように、生活の中に潤いを持たす小さなかわいい作品もたくさんありました。カエル・オタマジャクシ・猫・うさぎ・ネズミ・十二支をかたどった作品には、子ども・若い人たち・主婦・高齢者みんなが「かわいい」と寄ってくる魅力があります。

陶芸を楽しみ、自己を高めながら、人生を豊かに生きることを目指している。(北海道陶芸作家協会・ホームページ・作陶の思いより)というように、生活の中に潤いを持たす小さなかわいい作品もたくさんありました。カエル・オタマジャクシ・猫・うさぎ・ネズミ・十二支をかたどった作品には、子ども・若い人たち・主婦・高齢者みんなが「かわいい」と寄ってくる魅力があります。そんなエネルギー・パワーがどこから来るのか。知りたいと思いました。 加賀さんの窯場には、20名をこえる教室の生徒さんがいます。1日に6名ぐらい教室に来て思い思いの作品作りをしています。昨年、電気窯が壊れ、修理不能となったとき、「あと何年できるのだろうか。陶芸も教室もやめようかと」思ったそうです。ご主人の勧めもあり、今年度新たに電気窯を教室に入れました。5月より、すでに20回くらい窯入れをしたといいますので、その作品作りの速さにも驚きました。「生徒さんの分もあるから」と話しておりましたが、日々の作陶活動に、充実ぶりがうかがえます。  月曜日・木曜日には、卓球を楽しみ、体力作りも欠かせません。生活を楽しみながら、体を鍛え意欲を持ち続けています。でも、「最近は大きな壺は、なかなか作れなくなった。出来上がった作品の移動にはご主人のお手伝いが絶対に必要。」とのことでした。作陶活動のエネルギーは、教室を開き生徒さんたちとの会話・生徒さんたちの希望にこたえるべく自らの研鑽、ご主人の後押しがあるからだと強く感じました。

月曜日・木曜日には、卓球を楽しみ、体力作りも欠かせません。生活を楽しみながら、体を鍛え意欲を持ち続けています。でも、「最近は大きな壺は、なかなか作れなくなった。出来上がった作品の移動にはご主人のお手伝いが絶対に必要。」とのことでした。作陶活動のエネルギーは、教室を開き生徒さんたちとの会話・生徒さんたちの希望にこたえるべく自らの研鑽、ご主人の後押しがあるからだと強く感じました。教室のあちこちには、釉薬の色見本がたくさん置かれていました。いろいろな釉薬の色見本から、白萩の上から黒天文をかけたもの。逆に黒天目の上から白萩をかけた2重がけものなど。 作陶でのいろいろな技法についても話をきくことができました。 練り込みの作品作りは、私も経験がありましたので、話が盛り上がりました。私は、基本の粘土に縦に顔料混ぜた色粘土を張り付け、ろくろを回して作品作りをしていました。 加賀さんは、白の粘土の上に青の顔料を混ぜた青色粘土その上に白の粘土 縦に三層になった粘土を、そのままろくろの上に置き、皿をひいていました。お皿の中間部分に綺麗な線による模様が入り、私にとっは、驚きでした。お皿という作品には、この方法が練り込みの良さが出てくるのだと感じました。是非、これから自分も試してみたいと思いました。  縦に色粘土を入れたり、横に入れたり、方法はいろいろあるのだなぁ取り感じました。斜めに入れると? 半分ずつ混ぜて少し練り込んでから、ろくろをひく?とか、試してみたい方法がいくつか浮かんできました。 縦に色粘土を入れたり、横に入れたり、方法はいろいろあるのだなぁ取り感じました。斜めに入れると? 半分ずつ混ぜて少し練り込んでから、ろくろをひく?とか、試してみたい方法がいくつか浮かんできました。ケヤキ・ムクの葉(電話帳に挟み押し葉に)黒天目で本焼き後、この葉を乗せ、素焼き・本焼きをする。葉脈がきれいな白色で浮き上がってくる。 葉脈の一本一本手書きしたのだろうか。どうやったのだろうか。不思議に思っていましたが、葉っぱそのものの美しさがそのまま大皿の上で、主張しておりました。 一つ一つの作品に、思いを込めて、十分すぎるほど手をかけながらも、「作陶を楽しみ、自己を高めながら、人生を豊かに生きることを目指している。」という加賀さんの作陶の原点を感じさせてくださる窯場訪問でした。 (文責 梅田厳章) |